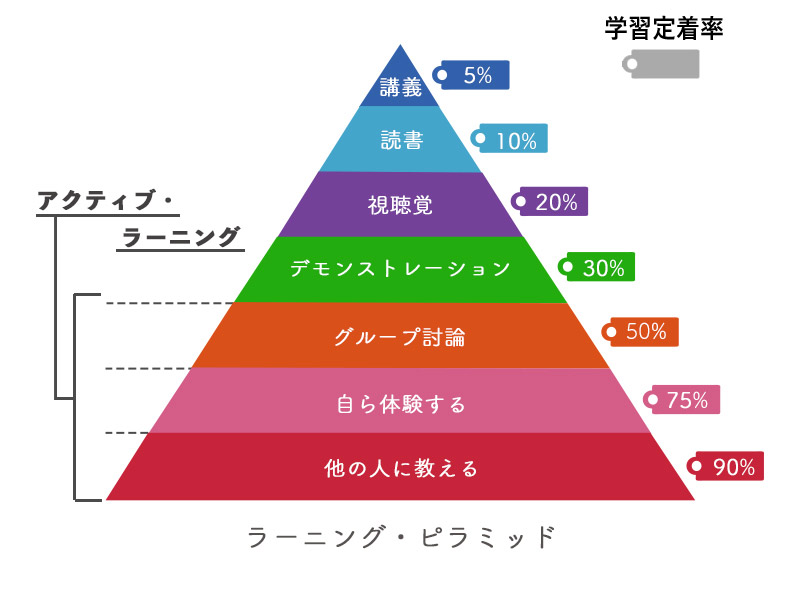

適切な勉強法なんて人それぞれですが、一種の指針として「ラーニングピラミッド」というものを紹介したいと思います。前回、前々回とpvが極端に減った(7割減)んでちゃんと真面目な話を書きます。

サムネイル出典:https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/707/

詳細

1.講義

講義を受けることです。受け方によっては思考も経験もしないインプットという事態になります。

2.読書

教科書や参考書を読んで理解することです。集中力がないとただ流し読みして頭に残らず終了になるインプットです。

3.視聴覚

ビデオ・写真等を見て学ぶこと。経験によるインプット。文字で硫酸銅水溶液は青色と言われるより

出典:https://kyukon-stained-glass.net/make-patina-treatment-liquid-with-copper-sulfate/

このように青色になりますって言われた方が頭に残りやすいかと思います。

4.デモンストレーション

実験・実演を見て学ぶこと。経験によるインプットですが、3と比べて目の前で起こるので印象に残りやすいと個人的に考えています。

5.グループ討論

他人と問題解決の討論を行う。体験によるインプット・アウトプットの双方ができる勉強法で、私の在籍していたサレジオ学院でも「アクティブラーニング」の一環として高1,2の時には頻繁にやっていました。でも自分から発言する気概がないと何も身につかない最悪の勉強になります。

6.自ら経験する

自分で実験したり問題を解いてみたり。集中力の必要性が上がるので結構効果のあるアウトプットです。

7.他人に教える

他人に授業をしてみること。自分が本当にその項目を理解しているか・暗記忘れが無いかチェックしながらできるアウトプット。個人的にこれ結構好きです。

本当に正しいのかという疑い

ダラダラ書いてきましたが、ソースを読むといくつか現在のラーニングピラミッドには問題があるということが分かります。

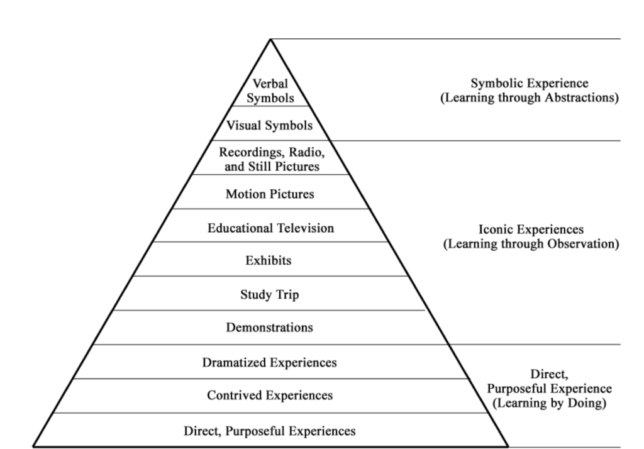

1.要素が無い

最下層を見ると「自ら体験する」が最下層にあります。「他人に教える」がないです。

2.%に関する記述が無い

%に関する記述がないです。どれが有効かを比較しているだけです。

じゃあ意味は無いのか?

意味がないかと言われたらそうではないと思います。資料集読むよりは実験したほうが頭に残りますし、ダラダラ授業を受けているよりは他人と解き方を議論している方が思考力はつきます。%や論文に従う権威主義的思考ではなく、経験に基づいて状況や分野によって適切な勉強法を探っていくのがベストなのではないでしょうか。